張大千的四百余方鋅版印章

您當時是出于什么原因去的八德園?

傅申:我是準備研究他,同時要在1990年到1991年辦張大千的展覽。我去的時候,那個地方的水壩已經建好了,八德園正在砍樹。他的大畫室的玻璃窗都打破了,絕大部分重要的東西也已經搬走了。我撿到了一部手抄的敦煌研究手稿。

和張大千一起去敦煌的謝稚柳出版過一本《敦煌藝術序錄》。

孫家勤帶我們進到大畫室,東西丟得蠻零的,我撿了一些大風堂定制的天青釉瓷軸頭,還有一些蠻大的紙,都交給孫家勤了。那部敦煌什么史事記的手稿,我也交給了他。后來孫家勤在臺北的時候,好像送給了他的一個學生,這人是我師大的同學。后來我這個同學決定捐給臺北故宮博物院。那個不是張大千抄的手稿,不是他的筆跡,不知道是誰的稿子,后來抄了幾份,一份捐給故宮了。這是一件事情。但是更重要的是,我撿到一批零散的印章。

有沒有發表過?

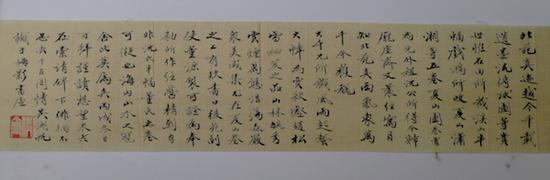

傅申:沒有發表,我遲早要發表的。這一批印章是我研究張大千最大的發現。這些不是張大千的自用印,而是張大千收集的古畫上的印章造的鋅版復制品。那個鋅版是一片薄薄的浮雕,釘在一塊木頭上。這塊木頭上,每一個印章下面是文字,在木頭頂上,張大千親筆寫了釋文,什么某某人的鑒賞,或者項元汴收藏之類的。

比如有哪一些常用的?

傅申:我稍微整理了一下,因為散亂了。我用盒子把它整理歸類,整理了幾個盒子,后來就留在佛利爾美術館,我沒有機會具體整理。

大概有多少方?

傅申:差不多四百方,都是古畫上的收藏印。

這是您第一次說出來嗎?

傅申:以前少數人聽聞過,有的人聽到以后去佛利爾美術館看,也不知道怎么樣。我每次碰到張大千家屬,就說這一批印章最好還是讓你們家屬領回去,隨便你們處理,把它銷毀或者怎么樣。跟保羅講了四五次了,但是他說很麻煩。

他也不知道怎么辦?

傅申:不是,這個手續很麻煩,保羅不是一家的主人,還有徐雯波這些人。他和徐雯波講,政府要他們家屬聯合起來領回去,結果徐雯波不管。這套是假印,搬家的時候他們也沒有帶走,散了一地。我收起來,亂七八糟裝在盒子里,帶回佛利爾美術館整理,現在就留在佛利爾美術館。

您有沒有打一套印譜?

傅申:就打了幾個,沒有時間。后來聽說我以前的秘書安明遠曾經打過一套,是張子寧還在佛利爾美術館的時候。后來張子寧也走了,我根本就沒有機會跟他談這個事情。這一套里面的收藏印實在太多了,有些東西是關鍵性的,所以有一次上海博物館的研討會上,丁羲元說《溪岸圖》上的鑒藏章時,我反駁他,不知道畫上的印是從哪里來的呢!他沒聽懂我的意思。印是真的,因為是照相制版的。

張大千還是攝影家,得過攝影獎。在1931年,張善孖和張大千兄弟二游黃山時,便帶了一臺三腳架座式相機,和一架折疊式手照機,相機很笨重,像個箱子一樣的,得叫人搬上去,底片是玻璃底片。這次去黃山帶回來三百多幀底片。他們有一段時間在嘉興,有一個叫鄒靜生的專門為他沖洗,驚訝地說張張都好,張張取景、構圖都很漂亮,盛贊張大千是攝影家。后來精選出十二幀精品,印成散頁攝影集《黃山畫景》。張大千有一幀《蓬萊仙景》,是黃山所攝的云海風景,獲得比利時萬國博覽會的攝影金質獎。之后張大千游覽華山后,還曾選印《華山畫景》。這段時間,張大千對攝影頗為熱衷。他還曾從攝影中參透些畫理,并畫成畫作。

剛造的鋅版印章蓋上去后,顏色怎樣才能像古人當時蓋上去的一樣?

傅申:他們一定會有方法的。聽說張大千有專門的攝影師,替他照畫的照片,照印章的照片,印章都是照原大的,所以鋅版印章是跟著照相版做的。我們現在出版的印譜,也是照相版做的。照相版做的是印刷品,但是用鋅版拿下來,釘在一塊木頭上,蘸著印泥去打,跟印譜印出來的一樣,印譜印出來的就是從原畫上照出來的。上面是一塊木頭,下面就有張大千寫的什么印文、某某收藏等等,如“項元汴珍藏”。

您后來研究張大千造了很多假畫。

傅申:我并沒有用這些印章去辨別。但是這一批印章讓我知道了他的范圍,他的企圖心很大。

每個人理解是不一樣的,所以有些人在看到這些之后,會認為張大千人品有問題。

傅申:是,你講他人品有問題就是人品有問題,造假本來就是一個瑕疵。但是,他的造假也是為了追求畫藝。他在繪畫藝術上一直往上追求,他學陳老蓮,后來學王蒙,學董巨。還不夠,還要到敦煌學唐畫,這是他的畫藝。所以在每一個階段他都要順便造一些仿古的畫。聽說仿古的畫他掛在家里,有專門的裱工把它做舊,做舊以后再畫上來。有段時期日本人買了很多假的石濤,都是他賣的。我書上也講過,因為那個時候,他的家庭經濟條件已經不好,他哥哥經營輪船公司,走長江的,結果有一條船撞沉了,好像還出了人命,家里破產了,就靠他養著。

他造的那些假字畫,一方面是鍛煉自己,一方面也為賺錢。他很喜歡古畫收藏,自己講這個叫“以畫易畫”,以自己的畫來換古畫。要不然,全靠他自己賣畫,錢是不夠的。因為他交友廣泛,對人也很好,愛幫助朋友。那些達官貴人都是他的朋友,所以他一開畫展,馬上都會被貼紅條。

高居翰知道佛利爾美術館藏有這套張大千的四百多方印嗎?

傅申:他不知道。那時我在研究張大千,在1990年,他已經在西部了,不曉得他知道不知道,可能有傳聞過去。

直接知道這件事情的有哪些?

傅申:直接知道的有保羅,我,我的秘書安明遠。究竟多少人曾經要求看過這套印,這個要問安明遠了。

這件事我也聽到過,我想高居翰也肯定聽說了。

傅申:這可能,高居翰本來就知道張大千做各種假畫,所以不管他知不知道這套印,他相信《溪岸圖》是張大千造的假畫,不一定跟這套印有關,他本來就知道張大千做過這些事情。

吳湖帆為張大千所藏董源《溪岸圖》題跋,1946年

吳湖帆為張大千所藏董源《溪岸圖》題跋,1946年我寫過一篇《上昆侖尋河源》,討論張大千和董源的關系,高居翰從我這篇論文引用了十九處,論證《溪岸圖》是張大千偽造,好像我替他背書一樣。其實,我不贊同這張畫是張大千畫的這個結論。這張畫明明就是古畫,至于是不是董源另說。

除了《溪岸圖》,高居翰還給上海博物館寫過一篇文章,提到李成《寒林騎驢圖》也是張大千偽造的!

傅申:他的理由是,這張畫張大千收藏過,而且張大千還題了很多。其實,張大千很少在自己造的假畫上題古畫的名,也有例外,但是他平常不會笨到假畫上還要題,讓人家馬上聯想到是他造的。這張李成《寒林騎驢圖》絕對是一張古畫,就像《溪岸圖》也是一張古畫,是不是李成是另外一回事。今天我們再看這張李成,畫的下角好像隱隱約約有字,左下角石頭上面,不完全是角落上。

高居翰這樣的認知,表示他對張大千了解不夠,不僅對張大千了解不夠,而且對張大千筆墨的能力、筆性了解不夠,只知道張大千很會造假,一看到有張大千的題字,他就聯想起來了。

另外,在佛利爾美術館還有八大山人畫的一套冊頁,是非常好的真跡,附了一件還沒有裱的張大千的臨本。那一冊我在佛利爾美術館的時候,就要裱畫師裱起來,兩本擺在一起看看真假,沒有裱的八大山人,就是張大千造的。

您覺得差別主要在哪些方面?

傅申:張大千的筆性比較巧,比較薄,八大山人的比較渾厚,說濁倒也不一定濁,八大有特別的細微。張大千自己也說過,造八大的假畫比石濤難。還有八大山人的題款也非常重要,他說萬一畫了一張很像八大的畫,題款壞了就糟了。所以他是先題八大山人的款,題好了再畫。

您印象中,那四百多套偽印章里面有沒有八大山人的?

傅申:應該有。我整理的時候就有。宋元明清一路下來,我給他整理好,項元汴的印,統統放在一起。項元汴大概二三十方左右,還有歷代的收藏印。孫家勤知道后,他讓我蓋印蓋給他,我蓋了一部分給他,現在不知道到哪兒去了。當時我好像蓋了兩份,一份給孫家勤,蓋了幾十方以后就沒有再繼續了。我等于發現藏經洞一樣,自己很興奮的,但是后來我研究張大千,這套印也沒用,主要還是看筆墨。你對張大千熟悉以后,知道這張畫是不是張大千畫的,不是因為看到那些印對起來的。那個印可能是真的,因為它跟真印是一樣的。

張大千去美國沒帶走這些印?

傅申:他后來不造假畫了,后來眼睛也不好,潑彩了,細工夫不能做了。